例祭日

7月第3月曜日の前の日曜日、10月8日

但馬最古の麒麟獅子舞は、珍しい二頭舞。但馬三大祭りの一つに数えられる「川下祭」は特に盛大で、氏子が1000軒にものぼるため、門付けは3頭で手分けする。子どもの榊が出る秋の例祭は「子ども祭り」とも呼ばれる。

例祭日

4月第3日曜日、9月19日

山陰道沿いの地区に伝わる麒麟獅子舞。江戸末期に集落の多くを焼く大火が起きたことから秋葉神社を祀り、舞を奉納したことが発祥とされる。鳥取・宇倍神社から伝わったもので、銅拍子ではなく鉦鼓を使う。

例祭日

10月5日

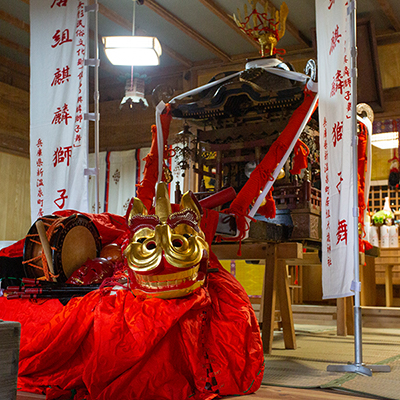

香美町で唯一の麒麟獅子舞は、明治45年の余部鉄橋完成、山陰本線の全通を機に披露したことが始まりとされている。舞の存在が忘れられていた時代があり、鳥取県陸上との地縁により、昭和50年代に復活した。黒い獅子頭、鬼面の猩々は珍しい。

例祭日

7月14日・15日

災厄祓いの神事に、2日がかりで約400軒に門付けする。平成2年に新調してから、神前で二頭舞を行うようになった。昭和50年代に途絶え、復活にあたり宇都野神社に習ったことから、舞い方やリズムが同社と近い。為世永神社は北前船との縁も深い。

例祭日

10月9日

鳥取県境に近い居組、大歳神社に奉納される麒麟獅子舞は、蚊帳を動かす所作にキレがあり、猩々の舞が長い。小型の鋲打ち太鼓ではなく、締め太鼓を使う。発祥は不明だが、古くから青年団が中心となり伝承してきた。

八柱神社(大三尾)

三柱神社(小三尾)

新温泉町 三尾

例祭日

10月第2日曜日

名勝「但馬御火浦」を望む三尾の麒麟獅子舞は、享保年間の全国的な飢饉に病魔や災害を払うために奉納したのが始まりと伝わる。「獅子舞が地を吹く」と表現されるほど低く舞うのが特徴。かつて組織されていた子ども麒麟獅子舞の小さな獅子頭が保管されている。

例祭日

9月28日

古文書等が残っておらず、沿革は不明。明治後期に宇都野神社から頭を譲り受けたとされる。

例祭日

9月29日

獅子頭を納める箱に「明治三十三年新調」の銘文あり。茶褐色の獅子頭は珍しい。

例祭日

10月3日

獅子頭の箱に「明治二十四年に新調」と記されており、この頃に30名程度で舞を始めたと伝わる。

例祭日

10月第2日曜日

獅子頭の墨書に明治24年に新調と記されており、栃谷・田君地区の各戸で門付けする。